Con il rossetto e con il voto: le donne e i referendum che hanno cambiato l’Italia

Dalla Repubblica al divorzio e all’aborto, i gruppi femministi hanno guidato la battaglia per una democrazia progressista. Contro l’oblio dell’urna vuota, una memoria viva di partecipazione femminile

Questa è un’uscita extra di Sconfinate. L’ho pensata mentre andavo al seggio domenica mattina. L’appuntamento fisso - o almeno, ci si prova a farlo essere fisso! - sarà per due sabati al mese. Questo pezzo, però, mi sembrava necessario.

Ci sono state fasi della storia italiana in cui i referendum hanno segnato svolte epocali nella società e nella politica. Sia per il contenuto stesso del quesito (o più d’uno), sia perché l’alta partecipazione significava un particolare passaggio storico. Da anni, ormai, per via della disaffezione alla politica e alla vita pubblica, anche i referendum hanno perso peso e sempre meno persone vanno a votare. «Meglio andare al mare», la frase che si sente ripetere più spesso. E questa tornata elettorale – con i cinque quesiti referendari sul lavoro e cittadinanza promossi da sindacati e associazioni – non fa eccezione, almeno a vedere i primi dati dell’affluenza.

Certo, non hanno aiutato gli appelli al non ritirare le schede e all’astensione anche da parte di esponenti di governo. Eppure, ai referendum gli italiani votavano e soprattutto le donne, in molte fasi, sono state al centro della campagna: sia come soggetti che ne sarebbero stati colpiti maggiormente, sia perché la loro azione politica ha fatto sì che il voto si risolvesse in un senso e non nell’altro.

Con il rossetto, per la Repubblica

Scriveva Tina Anselmi nei giorni del referendum costituzionale del 2 giugno 1946, quando le tutte donne italiane – ad esclusione delle prostitute, cui fu vietato – si recavano alle urne per la prima volta per scegliere tra Monarchia e Repubblica:

«Le italiane fin dalle prime elezioni parteciparono in numero maggiore degli uomini, spazzando via le tante paure di chi temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di voto perché non eravamo sufficientemente emancipate. Non eravamo pronte. Il tempo delle donne è stato sempre un enigma per gli uomini. E tuttora vedo con dispiacere che per noi gli esami non sono ancora finiti. Come se essere maschio fosse un lasciapassare per la consapevolezza democratica!».

E al voto andarono, in quella prima volta collettiva – perché qualche italiana ebbe la fortuna di poter votare qualche mese prima alle Amministrative, come abbiamo raccontato nella prima puntata di Sconfinate che trovate qui – 13 milioni di italiane, contro i 12 milioni di uomini. Le donne al seggio si presentarono in massa e con in borsa un rossetto proprio come racconta il film di Paola Cortellesi “È già domani”: una risposta all’appello pubblicato proprio il 2 giugno 1946 sul Corriere della Sera.

«Al seggio meglio andare senza rossetto alle labbra. Siccome la scheda deve essere incollata e non deve avere alcun segno di riconoscimento, le donne nell’umettare con le labbra il lembo da incollare potrebbero, senza volerlo, lasciarvi un po’ di rossetto e in questo caso rendere nullo il loro voto. Dunque, il rossetto lo si porti con sé, per ravvivare le labbra fuori dal seggio».

Vinse la Repubblica, come sappiamo, e solo per due milioni di voti di scarto. E ancora di una donna è la foto simbolo dell’epoca, che ritrae una giovane ragazza – con il rossetto sulle labbra, ovviamente! – che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera con il titolo «È nata la Repubblica Italiana». È la 24enne milanese Anna Iberti: se qualcuno non conosce ancora questa storia consiglio di leggere l’incredibile lavoro fatto tra il 2015 e il 2016 da Mario Tedeschini Lalli e pubblicato su Medium (qui il link), grazie al quale è stato dato un nome a quel volto che in quasi 90 abbiamo visto riprodotto migliaia di volte. Possiamo quindi dire – senza paura di essere smentite – che sin dal primo e fondamentale referendum nella storia della Repubblica le donne hanno svolto un ruolo cruciale sebbene fino a pochi mesi prima la società le volesse in cucina e a occuparsi della famiglia.

E nei successivi? Benché sia impossibile avere i flussi di voto ai referendum suddivisi per genere – il ministero dell’Interno non li rileva e l’unico modo per ricavarne qualcuno è affidarsi a istituti che li deducono con stime – ho pensato che valesse la pena raccontare il ruolo delle donne non tanto nel segreto dell’urna, quanto nella campagna referendaria che ha accompagnato gli italiani e le italiane al voto.

Le «massaie» e le «comari» hanno detto no: 12-13 maggio 1974

Il 12-13 maggio 1974 l’Italia si trova a dover scegliere se abrogare o no la legge Fortuna-Baslini, cioè la legge sul divorzio approvata appena quattro anni prima e nata dalla combinazione di due progetti di legge diversi, presentati uno dal socialista Loris Fortuna e l’altro dal liberale Antonio Baslini. La legge scatenò enormi malumori soprattutto nel mondo cattolico, democristiano e fascista, con Chiesa, Dc e Msi sulle barricate. Si raccolsero dunque le firme per un referendum abrogativo, la cui istituzione venne votata proprio negli stessi giorni della legge sul divorzio. In quei quattro anni in cui la Fortuna-Baslini fu in vigore il Paese si spaccò su due idee contrapposte di famiglia e di società. Fu la prima campagna referendaria davvero polarizzata e radicale. In cui i movimenti femministi fecero sentire la loro voce: slogan, manifestazioni, volantini, azioni dimostrative, riviste e giornali che battevano sul «No» senza soluzione di continuità (affinché la legge rimanesse in vigore, infatti, era necessario votare «No»).

Leggendo l’editoriale del numero di Aprile 1974 della rivista femminista di controinformazione “Effe” nata appena un anno prima, si capisce bene il clima che c’era in Italia in quei mesi e, soprattutto, si nota quanto quel referendum toccasse da vicino molto più le donne che gli uomini:

«Ci hanno chiamate, in queste frenetiche settimane pre-referendum, «comari» e «massaie»: vedi discorso di Fanfani a Bologna, del 30 marzo ’74; hanno detto che «il guaio della donna è che, col divorzio, perde il cognome del marito»: vedi uno dei tanti monologhi dell’apocalisse, recitati da Gabrio Lombardi; per buona misura, infine, è venuta la commissione di censura cinematografica a vietare il film di una donna perché «doppiamente dannoso, in quanto è diretto da una donna e comporta sequenze oscene e volgari »: il film, « Portiere di notte », diretto da Liliana Cavani, è stato poi sbloccato, a causa dell’ondata di ridicolo che stava sommergendo i censori, ma il fatto è significativo. Tutto si lega: semmai potevano esservi dubbi sul carattere che avrebbe preso la battaglia antidivorzista — carattere culturalmente regressivo e, per noi donne specialmente, di rinforzo all’oppressione oscurantista da cui vogliamo liberarci — ora è chiaro ad ognuna di noi perché il 12 maggio dobbiamo votare NO».

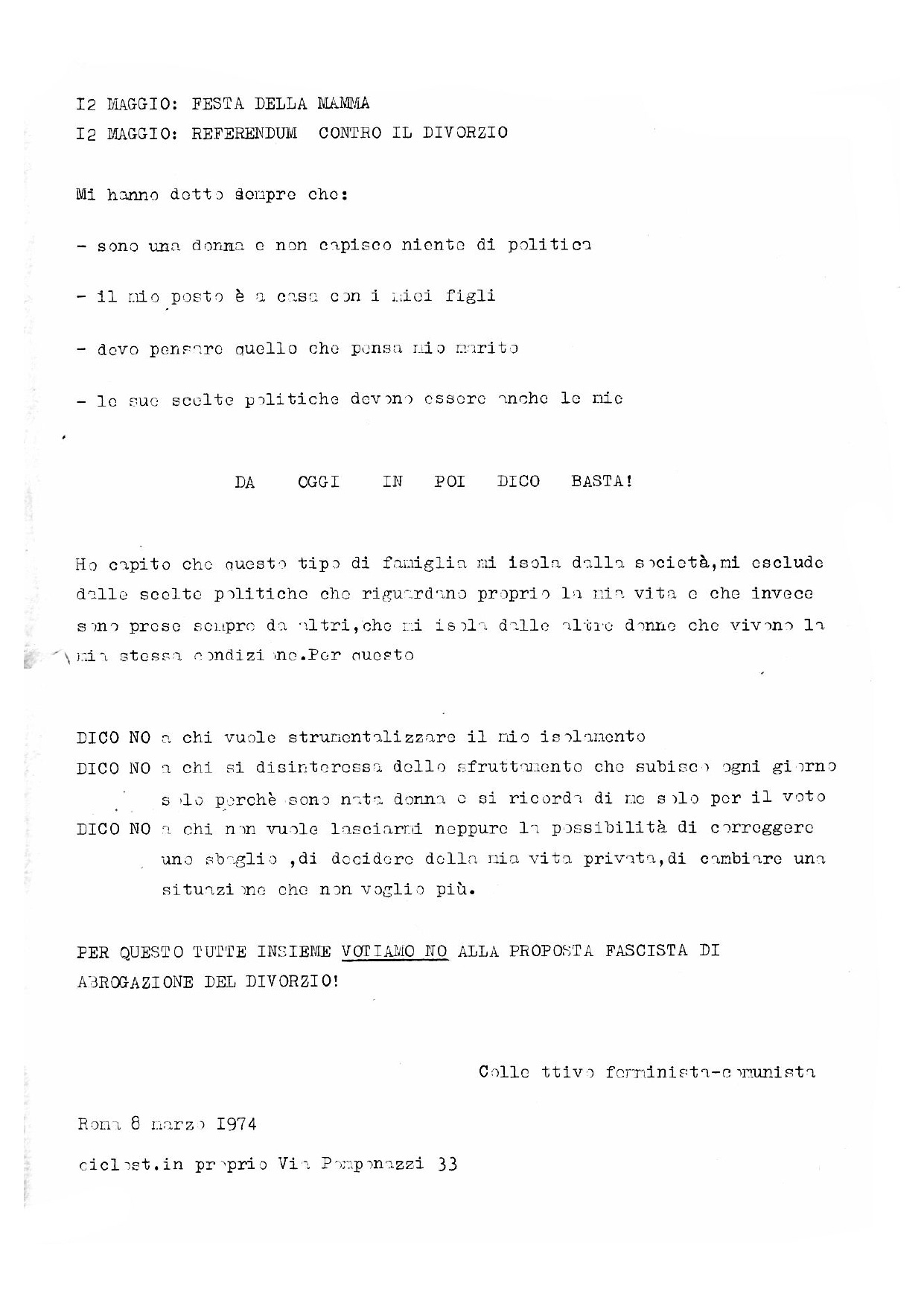

Anche nei ciclostilati dei collettivi femministi – e sotto ne vediamo uno che risale all’8 marzo del 1974 – si può notare il clima di oppressione che le donne vivevano.

«Mi hanno detto sempre che:

- sono una donna e non capisco niente di politica

- il mio posto è a casa con i miei figli

- devo pensare quello che pensa mio marito

- le sue scelte politiche devono essere anche le mie

DA OGGI IN POI DICO BASTA!».

Il «No» vince con il 59,26 per cento dei voti, 19 milioni 138 mila e 300 italiani – soprattutto italiane – votarono per il mantenimento della legge Fortuna-Baslini. Con la promessa, almeno dal mondo femminista, di andare «oltre il divorzio», come recita un ciclostilato del 6 febbraio 1974 di Lotta Femminista, sezione di Padova (qui la riproduzione, per la quale ringrazio il sito Femminismo Ruggente).

17 maggio 1981: l’aborto non si tocca

Appena sette anni dopo aver tentato di smantellare una legge che tutelava le donne, ecco che si fa un altro tentativo per colpire i diritti delle ragazze. Il 17 maggio 1981 vengono proposti cinque quesiti referendari, di cui due – di segno opposto – sull’aborto. Il primo presentato dai Radicali mirava a una completa liberalizzazione, rendendo l’aborto possibile anche per le minorenni e dopo i primi 90 giorni di gestazione. Il secondo fu invece presentato dal neonato Movimento per la Vita – sì, lo stesso che ancora oggi ci tocca sopportare – e mirava di fatto a sabotare la legge approvata il 22 maggio 1978: l’interruzione volontaria di gravidanza sarebbe stata possibile, infatti, solo ed esclusivamente per motivi terapeutici. Questo perché per fortuna la Corte Costituzionale respinse il quesito che chiedeva la totale abolizione della legge.

La campagna fino al voto fu davvero aspra con i partiti laici – Pci, Psi, Pri, Psdi, Pli, Sinistra indipendente e Pdup – che si unirono in un unico comitato che, dopo aver assunto per lungo tempo un atteggiamento cauto e prudente, si schierò a favore di un duplice no. Ma ancora una volta, a giocare un ruolo decisivo, fu il mondo femminista che nel 1981 arrivò al voto molto più meditativo. Basta leggere cosa scrive Elena Marinucci, a nome del Coordinamento romano per l’autodeterminazione delle donne, in un articolo del febbraio 1981 pubblicato su “Effe”:

«Mentre eravamo impegnate nella ricerca continua di nuove e più avanzate elaborazioni, ancora una volta la società patriarcale cerca di ributtarci indietro e di stringerci in logiche che non sono le nostre. È questo per noi il senso dei tre referendum (Marinucci considera anche quello poi rigettato dalla Corte Costituzionale, nda) sulla legge dell’aborto che vorrebbero togliere spazio a quelle proposte di modifica della legge stessa che andavamo maturando. Infatti, da più lati si punta alla penalizzazione dell’aborto (Movimento per la vita), dall’altro all’aborto “libero” ma secondo una libertà di mercato, quindi sottoposto alle sue leggi violente e discriminanti (Partito Radicale). Noi riteniamo – continua l’allora deputata socialista – che l’obiettivo reale sia l’attacco al principio dell’autodeterminazione a tutti i livelli; principio che le lotte di questi anni sono andate affermando; l’attacco alla nostra vecchia e nuova coscienza che mette in discussione la legittimità per il maschio di confinare la donna ad un ruolo subordinato, di stabilire la sua “differenza” come inferiorità, di determinare a livello socio-storico-culturale quali siano le norme del comportamento femminile».

E continua:

«Mentre occorre essere consapevoli che la legge 194, che contiene, sia pur parzialmente e riduttivamente il principio dell’autodeterminazione non deve essere peggiorata dallo scontro referendario, è indispensabile sottolineare il rischio che questa battaglia, sia strumentale a concentrare l’energia delle donne entro una logica ancora una volta de! tutto maschile: quella dei giochi politici che aggiungono violenza a violenza».

I movimenti femministi, dal Movimento di liberazione delle donne fino all’Unione donne italiane passando per i vari collettivi, puntano quindi a un miglioramento della Legge 194.

I due quesiti vennero in entrambi i casi rigettati: quello radicale ottenne poco più dell’11,5 per cento di «Sì» contro l’88,5 per cento di «No». Quello del Movimento per la vita ebbe 32,1 per cento di «Sì» e 67,9 per cento di «No».