«Le nostre mani sporche di fango dove la diplomazia ufficiale non arriva»: l'attivismo femminista di Simona Lanzoni e Pangea

In mezzo ai conflitti, tra donne che resistono e diritti negati, con l'ong costruisce alleanze, pressioni e nuove forme di diplomazia dal basso: «La pace? Si ottiene con la contaminazione»

Come annunciato, questa è la seconda puntata sulla pace al femminile. Con Simona Lanzoni, vicepresidente di Pangea, abbiamo parlato dell’«altra diplomazia», cioè quella dal basso, portata avanti da associazioni, attivisti, realtà che spesso lavorano nell’ombra e di concerto con la diplomazia «ufficiale». E spesso è una diplomazia dal basso fatta da donne per le donne, come nel caso di Pangea. Per segnalare argomenti, persone, storie che vorreste leggere nelle prossime uscite, potete scrivere a sconfinate.newsletter@gmail.com.

«Un conto è la diplomazia formale degli ambasciatori, un altro è quella che nasce dal basso, informale, ma capace di incidere. È la strada che percorriamo ogni giorno».

— Simona Lanzoni, vicepresidente di Pangea

Da Kabul al Nepal passando per l’India e poi di nuovo in Italia. Ma sempre in movimento, sempre dietro a qualche progetto nuovo, sempre con un’idea fissa in testa: aiutare le migliaia di donne che vivono in situazioni di discriminazione, apartheid, in mezzo a conflitti apparentemente insanabili, in contesti di pericolo e violenza. Simona Lanzoni ha 53 anni, parla tre lingue oltre l’italiano, ha un curriculum vitae che si sa dove inizia ma non dove finisce, e la voglia di non mollare mai. Dal 2003 lavora per Pangea, di cui oggi è anche vicepresidente, e si occupa di processi di pace in territori difficili. In particolare, gran parte del lavoro di Lanzoni e Pangea è rivolto alle donne e alla loro tutela.

Siamo riuscite a raggiungere Simona al telefono, appena scesa da un aereo pronta per l’ennesima missione, e con lei abbiamo parlato a lungo dell’«altra diplomazia», quella che non si fa nei salotti né in giacca e cravatta, ma in mezzo alle persone, in strada. Perché se, come abbiamo raccontato, la «diplomazia ufficiale» è fatta quasi sempre da uomini e segue cerimoniali codificati, allo stesso modo è vero che fuori esiste un altro livello di relazione politica fatta perlopiù da donne e che guarda ai diritti delle donne: è la «diplomazia dal basso» che opera a contatto con quella «ufficiale». Simona Lanzoni la chiama «contaminazione». È là che operano attiviste, esperte, associazioni e – non di rado – le stesse mogli di diplomatici e politici che decidono di spendere la propria posizione per cause sociali.

Più di 20 anni «dalla parte delle donne»

È questo il terreno su cui si muove Pangea che, sin dalla sua nascita nel 2002, ha lavorato in oltre dieci Paesi promuovendo l’empowerment femminile e i diritti umani attraverso microcredito, formazione e assistenza legale. Solo in Afghanistan, fino alla presa di Kabul da parte dei talebani nell’estate del 2021, l’organizzazione ha sostenuto, con undici progetti, più di 63 mila donne e 315 mila membri delle loro famiglie, offrendo loro percorsi di autonomia economica e alfabetizzazione. Oggi, in un contesto radicalmente cambiato, continua a operare a distanza tramite reti informali, supportando donne che resistono, documentano e denunciano. In Italia e in Europa, Pangea lavora anche sul fronte della violenza domestica, delle pari opportunità e della costruzione di public policy centrate sulle donne. «Quando la diplomazia dal basso incontra quella formale – spiega Lanzoni – nasce lo spazio per il cambiamento concreto, perché l’istituzione porta il timbro ufficiale mentre il movimento dal basso spinge e vigila».

Afghanistan: dal “sommerso” all’agenda Onu

Il caso più emblematico cui Lanzoni con il suo team ha lavorato in questi anni è la battaglia per il riconoscimento dell’apartheid di genere imposto dai talebani in Afghanistan. Che ha avuto tante fasi e tappe importanti, come la stessa Lanzoni ripercorre per Sconfinate:

Ginevra, giugno 2023 – Durante la sessione del Consiglio Onu per i diritti umani, lo special rapporteur sull’Afghanistan Richard Bennett accenna per la prima volta alla nozione di apartheid di genere, ovvero quella forma di oppressione che si manifesta attraverso la privazione dei diritti fondamentali, la limitazione della libertà di movimento, la segregazione, la violenza e la negazione dell’accesso a risorse e opportunità delle donne. Nelle stesse giornate, insieme all’ex diplomatica Frozan Nawabi (punto focale della Risoluzione 1325) e a Metra Mehran, avvocata attivista afghana e consulente del think tank americano Atlantic Council, Pangea avvia un lavoro di advocacy: «Ci hanno chiesto aiuto e abbiamo detto sì».

Roma, luglio 2024 – Pangea invita Mehran in Italia, porta la questione davanti alla presidente del Comitato permanente dei diritti umani nel mondo, all’interno della Commissione Diritti Umani della Camera e al Comitato interministeriale per i diritti umani del ministero degli Affari Esteri italiano. «Laura Boldrini ha svolto un lavoro enorme nel sensibilizzare il Parlamento», assicura Lanzoni.

25 ottobre 2024 – Il Comitato per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne Cedaw (organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione contro le donne) ha adottato la Raccomandazione No. 40 sul tema della partecipazione eguale ed inclusiva delle donne alla vita politica e pubblica, e ha fatto chiaro riferimento alla necessità di definire e codificare l'apartheid di genere contro le donne quale termine che descrive una forma di oppressione e discriminazione sistemica e «istituzionalizzata» ovvero per legge, basata sul genere, simile all'apartheid razziale ma applicata alle donne. Questo ha fornito un ulteriore asset alla necessità di riconoscere questa violazione dei diritti umani.

Novembre 2024 – Il governo italiano annuncia il sostegno alla proposta di istituire una commissione per l’avvio della scrittura di una nuova convenzione sui crimini contro l’umanità includendo l’apartheid di genere contro le donne. «Un risultato – sottolinea Lanzoni – nato da un movimento di pressione mondiale delle donne che ha unito istituzioni e società civile; dal 4 luglio la notizia ha fatto il giro del Paese, altre organizzazioni si sono attivate e la voce delle donne afghane è diventata ineludibile».

Tredici rapporti ombra per non far calare il silenzio

Il 24 giugno di quest’anno, sempre a Ginevra, il Comitato Cedaw – composto da esperte nel campo dei diritti delle donne e che provengono da 23 Paesi – ha esaminato la condizione femminile globale di alcuni Paesi, tra cui l’Afghanistan.

«La nostra collega ha monitorato i movimenti delle diaspore afghane: sono arrivati 13 rapporti ombra contro il governo de facto talebano. Un segnale politico potente: significa che, dentro e fuori dal Paese, le donne non si arrendono».

Per Lanzoni, questi documenti sono l’essenza della diplomazia dal basso: raccolgono testimonianze che i talebani oscurano – aprendo nel frattempo al turismo per rifarsi l’immagine – e obbligano le cancellerie occidentali a confrontarsi con dati che nessun comunicato ufficiale può smentire.

Israele-Palestina: quando la neutralità diventa complicità

Ma Lanzoni non vuole parlare solo dei progetti che riguardano Pangea perché «la pace è un’urgenza» e riguarda tutte le aree del mondo in cui ci sono guerre in corso. Anche perché il tema della diplomazia dal basso incontra inevitabilmente anche i grandi conflitti globali. Lanzoni cita la Conferenza mondiale delle donne di Pechino del 1995: «Mi raccontavano che una delle spaccature tra le donne occidentali e le altre fu proprio sulla questione israelo-palestinese. Alla fine, crearono una tenda per discuterne insieme, ma oggi ci è stato imposto un posizionamento neutrale. Come se la disumanità potesse avere una posizione neutrale».

Per Lanzoni, la pace non si riesce a raggiungere prima di tutto a causa di una questione economica:

«Israele ha una delle tecnologie militari più avanzate al mondo. Questo gli consente non solo di esercitare un potere diretto, ma anche di influenzare altri Paesi attraverso la vendita di sistemi di controllo e sorveglianza. La Palestina, invece, non ha nulla. La sproporzione è totale».

La vicepresidente di Pangea Onlus usa un’immagine forte:

«È una relazione sbilanciata come nella relazione violenta tra uomini e donne. Ma la Palestina oggi è anche simbolo di tutte le persone che si oppongono a un certo sistema. Ci viene raccontata una narrazione che nasconde la realtà. E chi cerca di portarla alla luce viene delegittimato».

«Se ci fossero più donne non ci sarebbe più l’economia delle armi»

Una soluzione, tuttavia, potrebbe esserci e nasce proprio dalle donne. Che non vengono coinvolte nei processi di pace, o comunque, non abbastanza ma che, come abbiamo visto nella scorsa uscita, raggiungerebbero risultati migliori di quelli dei colleghi uomini. Riflette Lanzoni:

«Se ci mettessero davvero le donne ai tavoli della diplomazia, probabilmente non si genererebbe più l’economia delle armi. E forse è proprio per questo che non ci chiamano. Le donne generano vita, mentre chi decide oggi sono spesso generatori di morte e di profitti».

Che, però, crede profondamente nella nuova generazione di ambasciatrici italiane (sebbene il loro numero sia ancora troppo piccolo per fare la differenza, come spiegato nella puntata di sabato) e di altri Paesi:

«Ho avuto a che fare con alcune diplomatiche di diversi Paesi, italiane e non, e sono straordinarie: consapevoli, competenti, pronte a cambiare le regole del gioco maschile/maschilista. Sono poche, ma cresceranno, perché noi siamo più brave. Non c’è niente da fare».

Di certo, a nessuna di queste ambasciatrici verrebbe in mente di pronunciare la frase che Lanzoni con il team di colleghe pronte a partire per una missione si sentirono dire da un ambasciatore dell’epoca: «”Ma siete sicure?”, ci disse, “lì si parla inglese, voi lo parlate?”. La cosa esilarante era che dovevamo andare banalmente a Ginevra!», ricorda la vicepresidente di Pangea.

Diplomazia intersezionale, ovvero: coinvolgere le donne migranti nei processi di pace

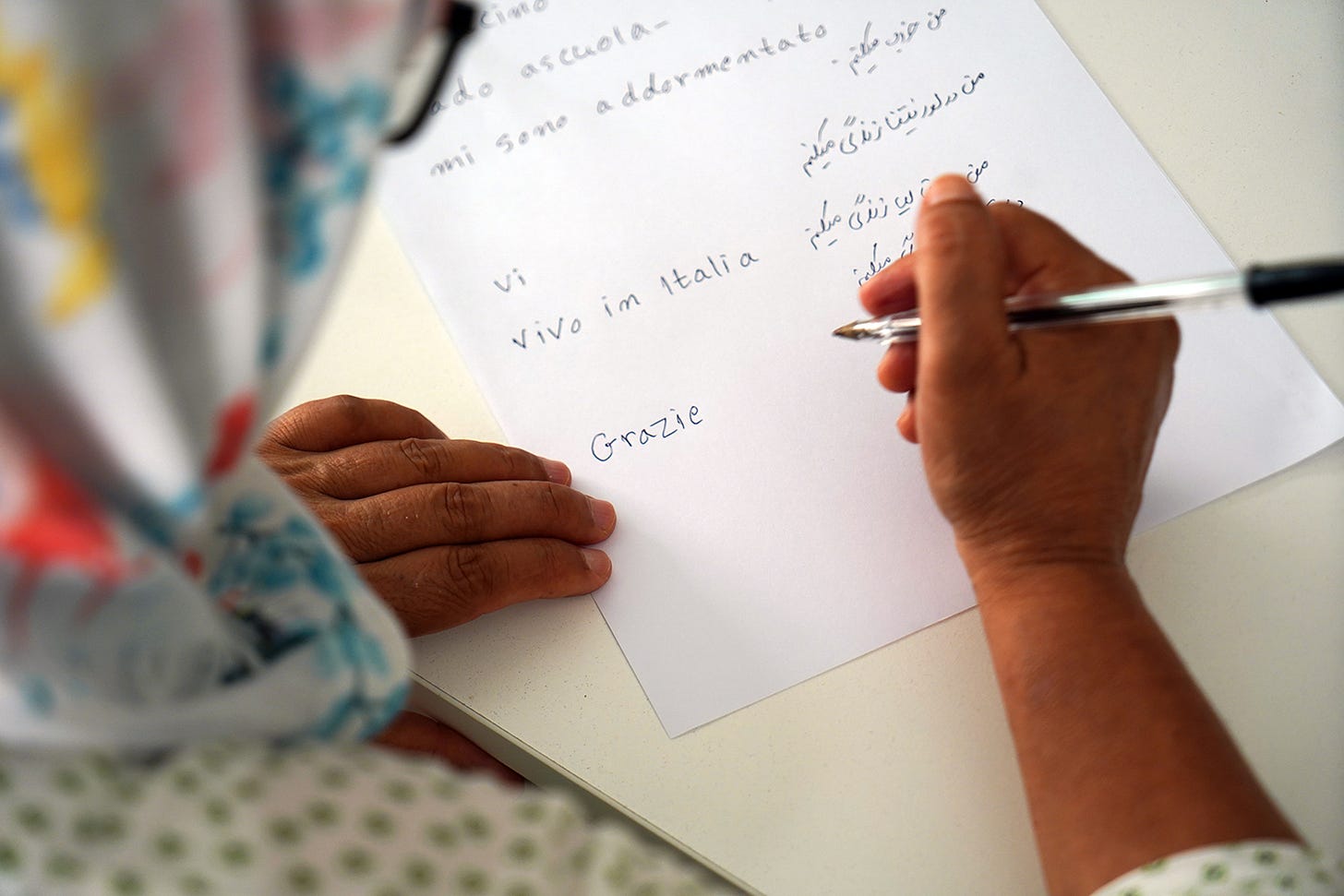

Un altro tema centrale è il coinvolgimento delle donne migranti nelle decisioni che le riguardano: «Non possiamo continuare a scrivere politiche sulle diaspore che loro stesse vivono o hanno vissuto senza includerle. C’è una resistenza enorme, ma lavorando con alcune di esse vedo quanto valore aggiunto portino: nei contatti, nelle competenze, nella capacità di analisi. Noi spesso le coinvolgiamo e le facciamo partecipare in prima persona per rappresentarci e rappresentarsi, perché più autorevoli».

I limiti delle istituzioni, la forza dell’informalità

I tanti organismi che in questi anni sono nati per rappresentare le donne nelle sedi istituzionali, e che hanno prodotto documenti e risoluzioni fondamentali, per mantenere la loro forza necessitano della società civile. Lanzoni, che pure ha lavorato in alcuni di questi contesti, ne è consapevole. «Per esempio, quando ho fatto parte del Consiglio d’Europa al Grevio, il Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence" che ha il compito di vigilare e valutare, attraverso rapporti periodici forniti dagli Stati, le misure adottate dalle parti contraenti ai fini dell’applicazione della Convenzione, mi sono resa conto che questo ha competenze preziose ma confini rigidi», osserva la vicepresidente di Pangea. «Ma –aggiunge – senza il coinvolgimento della società civile sarebbe uno strumento insufficiente a svolgere il lavoro. Per questo sollecita un maggior coinvolgimento della diplomazia informale, «che può superare quei confini: viaggia più veloce, si adatta, arriva dove gli ambasciatori e le istituzioni non arrivano». Il rovescio della medaglia è la necessità di incrociare prima o poi il circuito formale per trasformare le proposte in norme vincolanti». È qui, insomma, che la “contaminazione” diventa strategia.

Una Premier donna non basta

Ma anche il rapporto con i governi è centrale. E guardando all’Italia non si può certo ignorare il fatto che oggi a Palazzo Chigi sieda oggi Giorgia Meloni, la prima donna a guidare il governo italiano. Ma questo non rappresenta, di per sé, una garanzia di progresso per le donne. «Il patriarcato influenza anche noi, non è una questione di genere ma di scelte politiche», ragiona Lanzoni. E allarga lo sguardo:

«Ogni esecutivo eredita vincoli dal passato e può scegliere se migliorare o peggiorare. Preparare la pace, ad esempio, non significa stanziare fondi per le armi ma investire in politiche pubbliche, sociali, educative per tutte le donne, migranti incluse. Il bilancio di uno Stato rivela la vera identità di un governo».

Lanzoni ricorda il «decreto Minniti–Orlando del 2017, che sdoganò alcune linee securitarie oggi divenute mainstream, a dimostrazione di come le decisioni di ieri modellino gli spazi di manovra di oggi».

Dove nasce – e vince – la politica

Lanzoni rifiuta la separazione netta tra attivismo e diplomazia: «Anche il nostro lavoro è politico e plurale, perché riguarda la polis con tutte e tutti. Per esempio le donne delle diaspore, sostenendosi a vicenda tra Paesi ospitanti e terre d’origine, svolgono a tutti gli effetti un ruolo diplomatico». Il segreto è la sinergia: dossier accurati dal basso che entrano nei corridoi delle istituzioni, parlamentari sensibili che prestano ascolto, governi disposti a farsi contaminare. Conclude Lanzoni:

«Se vuoi la pace, prepara la pace e la pace si prepara con partecipazione, trasparenza e coraggio. Noi continuiamo a sporcarci le mani, perché lì, nel fango delle crisi, nascono le soluzioni».